父亲说,我们家三代人,都在逃离身后的影子。

太爷爷的影子,是1942年河南大地上龟裂的伤口。那个清晨,他最后一次回望村口的老槐树,然后推起独轮车,头也不回地走进了逃荒的人流。身后,是饿殍遍野的中原;前方,是未知的凶险。他不能回头,回头就会变成盐柱——不是神的惩罚,而是绝望会让他的双腿再也迈不动一步。他的不回头,是用脚丈量出的一千三百里生路。

爷爷的影子,是1977年恢复高考时,手中那支削了又削的铅笔。复习到深夜,煤油灯熏黑了他的鼻孔。母亲心疼地说:“睡吧,明天还要下地。”他摇摇头,继续在草纸上演算。他不敢回头,回头就是面朝黄土背朝天的轮回。他的不回头,是一张录取通知书,把家族的根从农村迁进了省城。

我的影子,是十七岁这年教室窗外徘徊的云。物理试卷上的红叉像警示灯,我几乎要回头认命——也许我就不是读书的料。但夜深人静时,我打开家族相册:太爷爷干裂的嘴唇,爷爷青涩的毕业照,父亲第一次穿上工装的骄傲。三代人的目光穿透时光,落在我稚嫩的肩膀上。

我忽然明白,我们逃离的从来不是苦难,而是认命;我们追求的也不是富贵,而是选择的权利。太爷爷用双脚选择了生存,爷爷用钢笔选择了知识,父亲用螺丝刀选择了城市。而今,这支笔在我手中,重若千钧。

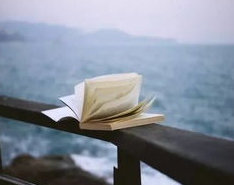

昨天,我把“人生路,不回头”写在了课本的扉页。不是决绝,是清醒——清醒地知道为什么要向前。每一次挑灯夜战,每一次攻克难题,我都能听见时光隧道里传来欣慰的叹息。那是血脉深处的回响,是无数个“不回头”的抉择汇聚成的进行曲。

人生这条路啊,确实不回头。不是因为身后没有美好,而是因为前方有更辽阔的星辰大海,有等待我们这一代人去解答的未知方程。

笔尖沙沙,我在演算纸上画下最后的抛物线。这条曲线不指向来路,只通向黎明。